文学七日谈简介

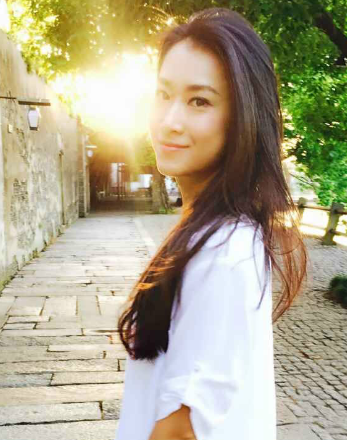

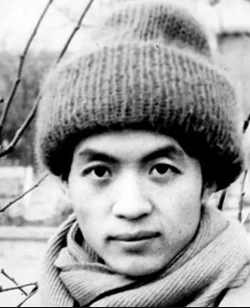

复旦大学老师梁永安与青年读者的一次关于小说的无限畅谈。

以有料、有趣的对话方式,将七部人们耳熟能详的经典作品(《堂吉诃德》《十日谈》《傲慢与偏见》《包法利夫人》《了不起的盖茨比》《印度之行》《黑暗的心》)拼贴成一幅生动的文化地图。按图索骥,抽丝剥茧,为当下的读者探明那些曾在小说中发人深省,却早已遭人遗忘的历史坐标点,撬动我们看似熟极而流的固有概念(工作、恋爱、自我、婚姻,等等),让那些在现实生活中困扰我们的选择、那些使我们焦虑的脱发,“压力山大”与“累觉不爱”,通通在小说的世界中入定,在深一度的阅读里,找到精神的树洞。

分享至: