《读库2104》

张立宪其他作品: 《闪开,让我歌唱八十年代》 《读库2103》 《读库2105》 《读库1803》 《读库2204》 《读库2004》 《读库2202》

《读库2104》简介:

投稿有关《读库2104》的语录

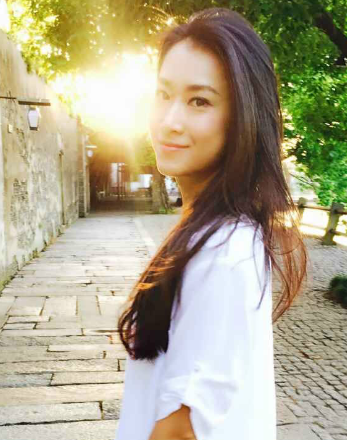

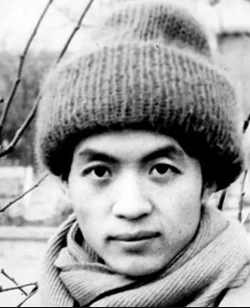

《莫言和他的高密东北乡》是纪录片《文学的故乡》摄制组跟随作家莫言数次回到高密,并赴龙口、长岛、济南等地拍摄,以及在北京进行访谈之后的整理稿。导演张同道跟莫言聊故乡、聊童年、聊父辈、聊成长,同时聊作家一系列作品诞生的故事以及作家的心路历程和影响他的人。他作为一个过来人,作为一个作家,觉得自己有责任把历史用文学的方式,给它一个记录。在访谈最后二人谈到诺奖,莫言说... (更多)