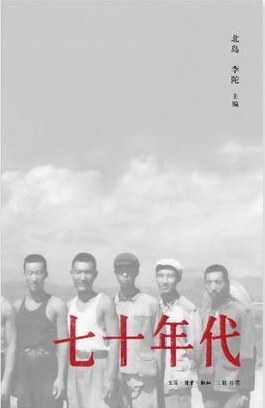

七十年代简介

听敌台的阿城、“偷书”的朱正琳,画《西藏记忆》的陈丹青、创办《今天》的北岛,“太阳总队”的张郎郎、地下读书沙龙的徐浩渊,工人蔡翔、农民高默波和阎连科……本书讲述了三十个历史夹缝中的青春故事,这些故事的主人公都是在七十年代长大,虽然年龄上有些差异,但正是这一代人在走出七十年代之后,逐渐成为二十世纪末以来中国社会中最有活力、最有能量、也是至今还引起很多争议、为人所特别关注的知识群体。本书通过一次集体性的大型历史回顾,演绎他们的成长经验,呈现当时的历史环境,从而借此强调历史记忆的重要。

分享至: