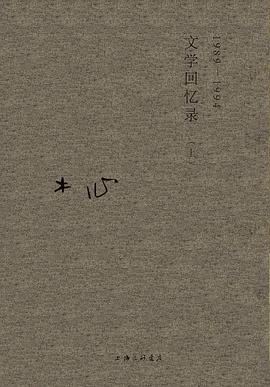

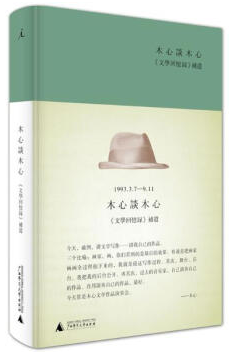

文学回忆录(1989-1994)简介

文学是可爱的。生活是好玩的。艺术是要有所牺牲的。

八十年代末,木心客居纽约时期,亦自他恢复写作、持续出书以来,纽约地面的大陆和台湾同行在异国谋饭之中,居然促成木心开讲“世界文学史”,忽忽长达五年的一场“文学的远征”——从1989年1月15日开课,到1994年1月9日最后一课,每位听课人轮流提供自家客厅,在座者有画家、舞蹈家、史家、雕刻家等等。

听课学生陈丹青说,“我们当年这样地胡闹一场,回想起来,近于荒谬的境界:没有注册,没有教室,没有课本,没有考试与证书,更没有赞助与课题费,不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊。”

菜单开出来,大家选。从古希腊神话、新旧约,到诗经、楚辞,从中世纪欧洲文学,到二十世纪文学世界,东方西方通讲,知识灵感并作。其中听的听,讲的讲,“金句”纷披,兀自燃烧。“讲完后,一部文学史,重要的...

分享至: