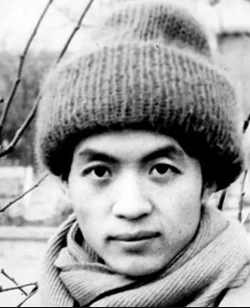

约瑟夫·布罗茨基

约瑟夫·布罗茨基作品: 《文明的孩子》 《悲伤与理智》 《从彼得堡到斯德哥尔摩》 《小于一》

约瑟夫·布罗茨基简介:

俄裔美国诗人,散文家,诺贝尔文学奖获得者。1940年生于列宁格勒。15岁即辍学谋生,打过许多杂工,很早开始写诗。发表在苏联地下刊物上,1964年受当局审讯,被定为“社会寄生虫”,判刑5年,后来当局迫于舆论压力,在其服刑18个月后予以释放,1972年被放逐后移居美国,起初8年在密歇根大学任驻校诗人,后在其他大学任访问教授,1977年加入美国籍,1987年因其哀... (更多)