名士风流简介

围观波伏瓦的世界——

女性主义引领者波伏瓦长篇代表作

法国龚古尔文学奖作品

战后欧洲社会文化纪实

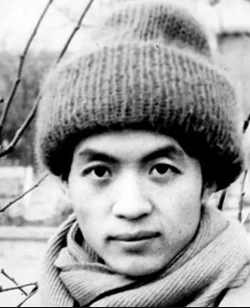

《名士风流》是波伏瓦作为文学家身份的代表作品,她以自己所处的写作、社会生活圈为蓝本,描写了1944至1945年,巴黎一群知识分子,身处二战进入尾声、即将陷入冷战的法国,他们的活动、及思想历程。

波伏瓦不断变化人称,变化叙述者的口吻,变化时间、空间,将十二章以交缠的形式展开,既有爱情线索的延续,比如从热恋到歇斯底里到相互怨恨的关系,持久、平静的终身伴侣关系,一见钟情、无法厮守的爱情,又有对战争、对道德审判、对知识分子使命的反映、思考,并是否公开披露现实弊端的争论。

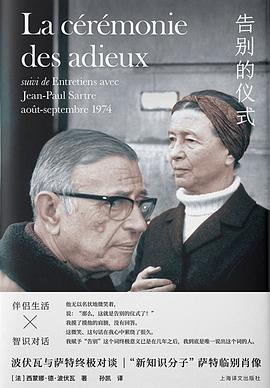

这部小说有强烈的纪实色彩,迪布勒伊夫妇之间,对应波伏瓦与萨特之间相互依恋、尊重又彼此独立的关系。安娜·迪布勒伊的知识女性形象、罗贝尔·迪布勒伊作为介入政治的著名作家的身份,与现实...

分享至: