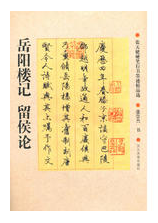

东坡志林简介

《东坡志林》,苏轼[宋]著。此书所载为作者自元丰至元符年间二十年中之杂说史论,内容广泛,无所不谈。其文则长短不拘,或千言或数语,而以短小为多。皆信笔写来,挥洒自如,体现了作者行云流水涉笔成趣的文学风格。

此书宋时或称《东坡手泽》,陈振孙《直斋书录解题》卷一一即著录《东坡手泽》三卷,并注云:“今俗本《大全集》中所谓《志林》也。”《四库全书总目》以为“盖轼随手所记,本非著作,亦无书名。其后人裒而录之,命曰《手泽》;而刊轼集者不欲以父书目之,故题曰《志林》耳。”然黄庭坚《豫章集》卷二九《跋东坡叙英皇事帖》云:“往尝于东坡见手泽二囊,……手泽袋盖二十余,皆平生作字,语意类小人不欲闻者,辄付诸郎入袋中,死而后可出示人者。”则《手泽》之名为作者生前自定。又苏轼元符三年内移过廉州,有《与郑靖老书》云:“《志林》竟未成,但草得《书传》十三卷。”是作者亦曾预有《志林》之名。此书传本颇多,卷数亦不一,有一卷、五卷、十二卷本。较通行之一卷本有宋左圭《百川学海》本(《百川》本),明成化《东坡七集》本;五卷本有明万历赵开美刊本(赵本),清嘉庆张海鹏重刊赵本(张本),次年复辑入《学津讨原》本(《学津》本),涵芬楼据赵本校印本;十二卷本则有明万历商濬《稗海》本(商本)。一卷本仅载史论而无杂说;十二卷本皆杂说而无史论,虽收罗甚丰,然讹误亦不少;五卷本兼有杂说史论,去取较为精审,一般认为它是宋人所裒录,故《四库提要》以之著录。

分享至: