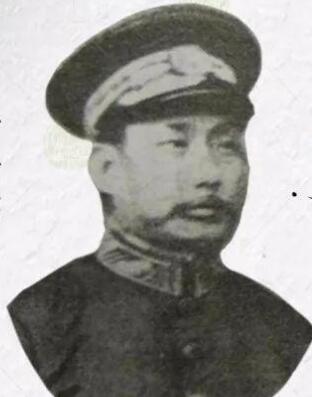

彭子益简介

彭子益(1871-1949年),云南大理鹤庆人。清末民国年间著名白族医学家。

彭子益出言诙谐辛辣,孤傲不驯,才学过人,识见超迈不与同道合。少年时代就对医道情有独钟。经过不断的精心研读,他对传统中医理论典籍的理解和把握达到了一个辨识透辟,由博返约的层次。成年后,负笈游历重庆,自荐于吴棹仙创办之重庆巴县国医学校任教。后又到成都的四川国医学院任教。彭子益游学京华,在清廷太医院当宫廷医师,从而乘机大量阅读了秘藏在深宫中的珍贵中医典籍,医学造诣更是一日千里。辛亥革命清帝退位以后,山西督军阎锡山聘请他到太原中医学校讲学。他的大半生就此在讲授中医学理论和培养中医人才中度过。抗战期间,彭子益一度回云南。由于省民政厅长丁又秋的大力支持,他先后教育培养了400多名医学爱好者。其间他尽心尽力口传身授,把自己一生的研究心得毫无保留地教给学生,为云南省医学的发展倾注了很大的心血。

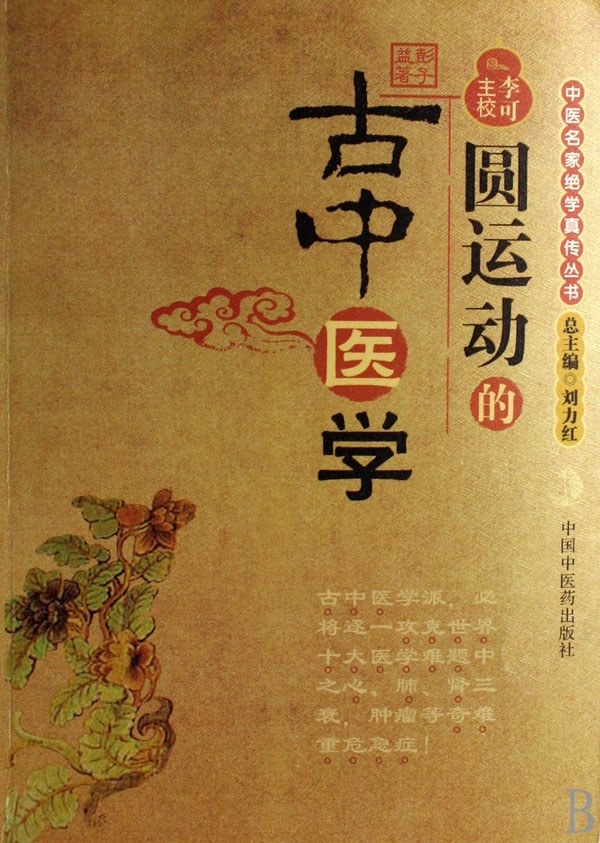

云南著名学者方树梅先生曾经说过:“近代愈加奇形研习,从事著述,辨证之细,析理之精,皇皇巨著,为滇医界放大光明者,则以彭子益先生为最著。”这是对彭子益在近代云南医学史上的作用给予了一个恰如其分的评价。他生前遗留下来的16种医学著作,是我国中医学界不可多得的宝贵财富。

分享至: